Hilfe für Tracheostomie-Patientinnen und -Patienten

Biomimetisches Sprechventil: Wie eine fleischfressende Pflanze das Sprechen sicherer macht

Die Natur ist die beste Ingenieurin – auf sie lohnt sich immer ein Blick! Eine interdisziplinäre Forschendengruppe hat genau hingeschaut und inspiriert von einer Wasserpflanze ein neuartiges Sprechventil für Tracheostomie-Patientinnen und -Patienten entwickelt. Am Uniklinikum Freiburg hat Dr. Claudius Stahl mit einem interdisziplinären Team vielleicht ein lebensgefährliches Problem im Klinikalltag gelöst, indem er und seine Kolleginnen und Kollegen ein biomimetisches Ventil mit Warnsignal entwickelten.

Für Patientinnen und Patienten mit Luftröhrenschnitt (Tracheostoma) ist das Sprechventil oft ein unverzichtbares medizinisches Hilfsmittel, um verbal kommunizieren zu können. Dies ist ein Ein-Wege-Ventil, das auf den Beatmungsschlauch gesetzt wird und Luft während des Einatmens in die Lunge leitet. Beim Ausatmen blockiert es jedoch den Luftstrom, und die Luft wird gezwungen, an der Kanüle vorbei durch die oberen Atemwege und die Stimmbänder zu strömen. Dies ermöglicht den Patientinnen und Patienten nicht nur das Sprechen, sondern erleichtert auch das Abhusten von Schleim, was die Gefahr einer Lungenentzündung erheblich reduziert.

Beinahe-Zwischenfälle potenziell tödlich

Diese lebensverbessernde Technik birgt aber auch Gefahren: Vor dem Einsatz des Ventils muss der kleine innere Ballon, der sogenannte Cuff, der die Verbindung zwischen Schlauch und Luftröhre abdichtet, vollständig entblockt werden. Wird dies vergessen, kann der Patient oder die Patientin nicht ausatmen. Jeder Versuch, auszuatmen führt dann zu einem gefährlichen Druckaufbau im Brustkorb. Betroffene berichten von einem Gefühl des Erstickens, und in schweren Fällen können die Lungenbläschen platzen – eine lebensbedrohliche Komplikation. Nach mehreren Todesfällen, welche auf diesen Bedienungsfehler zurückzuführen waren, monierte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bereits vor einigen Jahren die „Gebrauchstauglichkeit“ der Produkte und forderte die Hersteller auf, Abhilfe zu schaffen. Warnfarbig eingefärbte Sprechventile kamen daraufhin zusätzlich auf den Markt.

Im Critical Incident Reporting System (CIRS) des Uniklinikums Freiburg wurde wiederholt von gefährlichen Beinahe-Komplikationen beim Einsatz von Sprechventilen gerade auf der Intensivstation berichtet. CIRS ist ein anonymes Meldesystem zur Meldung kritischer Ereignisse ohne Sorge vor arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Selbst warnfarbig eingefärbte Sprechventile konnten diese kritischen Ereignisse nicht verhindern. Klar war also: Nicht der individuelle Fehler steht im Vordergrund, sondern ein systematischer Mangel der bisherigen Sprechventile. Der Bedarf nach einer neuen technischen Lösung war somit offensichtlich, berichtet der CIRS-Beauftragte Dr. Klaus Michael Lücking vom Uniklinikum Freiburg.

Idee aus dem Botanischen Garten

Dr. Claudius Stahl entwickelt zusammen mit Dr. Klaus Michael Lücking, Noah Knorr, Dr. Falk Tauber und Prof. Dr. Thomas Speck ein doppelt sicheres Sprechventil für Patienten mit Luftröhrenschnitt. © Dr. Claudius Stahl, privat

Dr. Claudius Stahl entwickelt zusammen mit Dr. Klaus Michael Lücking, Noah Knorr, Dr. Falk Tauber und Prof. Dr. Thomas Speck ein doppelt sicheres Sprechventil für Patienten mit Luftröhrenschnitt. © Dr. Claudius Stahl, privatDas Problem brachte Dr. Claudius Stahl, Mediziner am Uniklinikum, mit dem Bioniker und Leiter des Botanischen Gartens sowie des Exzellenzclusters livMatS (Living, Adaptive and Energy-autonomous Materials Systems) der Universität Freiburg, Prof. Dr. Thomas Speck, zusammen. Die Lösung fanden sie in einem unerwarteten Vorbild: dem Wasserschlauch (Utricularia vulgaris). Die fleischfressende Wasserpflanze fängt mit Hilfe winziger Bläschen Wasserflöhe und andere Kleinstlebewesen. Das Bläschen erzeugt im Inneren einen Unterdruck, und schließt die Öffnung durch eine gekrümmte Membran, der Fallentür, nach außen ab. Berührt ein Lebewesen die Härchen auf der Außenseite der Membran, schnappt die Membran auf, und die Beute wird durch den Unterdruck blitzschnell samt Wasser eingesaugt.

Als Stahl von seinem Problem berichtete, erkannte das Team von livMatS sofort das Potenzial. „Ich erzählte, dass ich eine Art Ventil bräuchte, und sie sagten gleich: ‚Die Wasserpflanze liefert eine elegante Lösung für die medizinische Frage‘“, erinnert er sich. Das Team um Speck forscht schon lange am Fangmechanismus des Wasserschlauchs und sah nun endlich das direkte Anwendungspotenzial. Gemeinsam mit dem Masterstudenten Noah Knorr, Dr. Falk Tauber sowie Speck und Lücking entwickelte Stahl in diesem interdisziplinären Team den Prototypen des Ventils.

Vom Unterdruck zum Überdruck

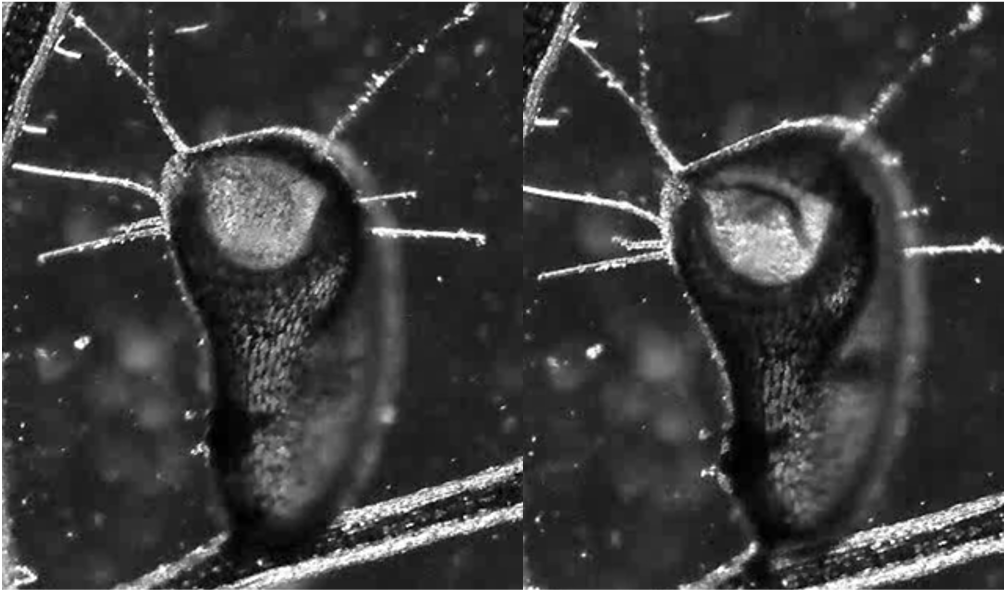

Die Bläschen des Wasserschlauchs Utricularia vulgaris dienten dem Team als biologisches Vorbild für das neue Sprechventil. Links: Geschlossenes Bläschen, Rechts: Die Membran öffnet sich und saugt Kleinstlebewesen ins Innere ein. © Plant Biomechanics Group, Botanischer Garten, Uni Freiburg

Die Bläschen des Wasserschlauchs Utricularia vulgaris dienten dem Team als biologisches Vorbild für das neue Sprechventil. Links: Geschlossenes Bläschen, Rechts: Die Membran öffnet sich und saugt Kleinstlebewesen ins Innere ein. © Plant Biomechanics Group, Botanischer Garten, Uni FreiburgDie Übertragung des biologischen Prinzips auf eine technische Anwendung war jedoch nicht trivial, denn die Fließrichtung musste umgekehrt werden. Während die Pflanze einen Unterdruck aufbaut, um beim Öffnen des Ventils Wasser einzusaugen, musste das künstliche Ventil auf einen Überdruck reagieren, um sich zu öffnen. „Hier ist es umgekehrt: die Membran soll im Notfall nach außen aufgehen“, erklärt Stahl. „Hier geschah das Loslösen vom biologischen Vorbild und die notwendige Abstraktion.“

Der daraus entstandene Prototyp ahmt die dreidimensional gekrümmte Membran des Wasserschlauchs nach. Die Membran dichtet das Ventil zuverlässig ab und bleibt bei normalem Sprechdruck stabil. Erhöht sich der Druck in der Lunge, etwa beim Ausatmen oder Husten, schnappt die Membran ab einer bestimmten Schwelle auf und lässt die Luft frei. Das Ventil funktioniert rein mechanisch nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip, was es im Gegensatz zu elektronischen Systemen besonders zuverlässig macht. Auch dies ist der Pflanze abgeschaut, denn auch ihr Fangmechanismus beruht rein auf Mechanik und hat keine störanfälligen Steuermechanismen. Genial ist auch die Integration einer simplen Pfeife, die beim Öffnen des Ventils ein lautes Signal gibt und das Pflegepersonal alarmiert.

Doppelte Sicherheit

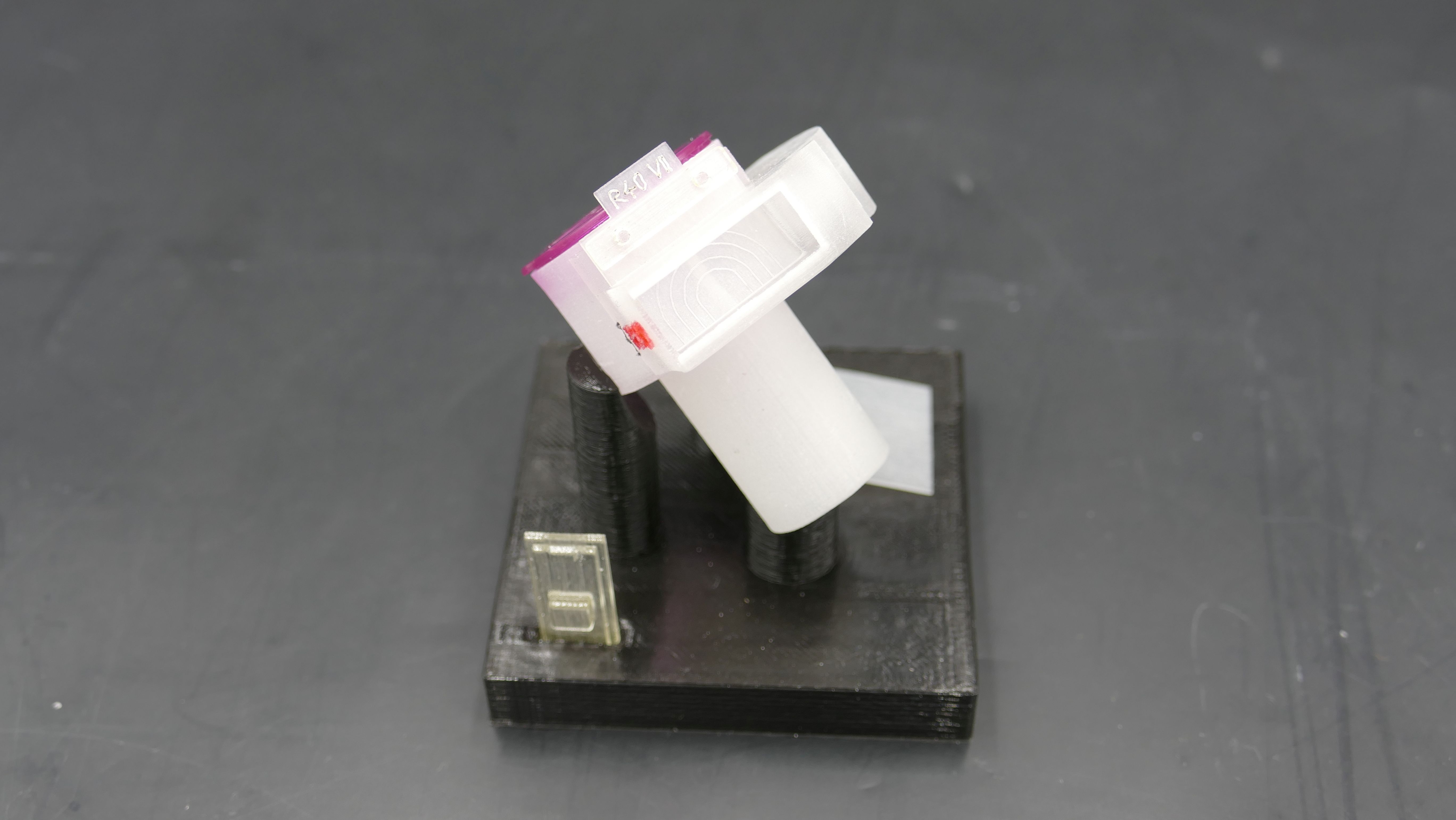

Mit dem neuartigen Sprechventil könnte ein lebensbedrohliches Problem für Tracheostomie-Patienten gelöst werden. Direkt hinter dem rechteckigen Fenster ist die bewegliche Membran sichtbar, die sich bei erhöhtem Druck nach außen öffnet. © Plant Biomechanics Group, Botanischer Garten, Uni Freiburg

Mit dem neuartigen Sprechventil könnte ein lebensbedrohliches Problem für Tracheostomie-Patienten gelöst werden. Direkt hinter dem rechteckigen Fenster ist die bewegliche Membran sichtbar, die sich bei erhöhtem Druck nach außen öffnet. © Plant Biomechanics Group, Botanischer Garten, Uni FreiburgEin entscheidender Aspekt des bionischen Designs liegt jedoch in seiner Anpassbarkeit. Der Öffnungsdruck des Ventils kann präzise über die Dicke, Krümmung und Länge der Membran eingestellt werden. „Am einfachsten lässt sich der Druck verändern, indem man die Membrandicke verändert“, sagt Stahl. Eine dickere Membran braucht mehr Druck, um sich zu öffnen. Diese Flexibilität ist von hoher Bedeutung, da der Sprechdruck bei Patientinnen und Patienten variiert: Eine Opernsängerin erzeugt einen höheren Druck als eine normale erwachsene Person oder ein Kind. So könnte man eventuell zukünftig das Ventil an individuelle Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten anpassen.

Die Sicherheit des Ventils beruht auf einem doppelten Mechanismus: die mechanische Druckentlastung durch die biomimetische Membran, die sich bei Überdruck automatisch öffnet und so die Gefahr für die Patientin oder den Patienten sofort beseitigt. Dazu kommt das akustische Warnsignal, die integrierte Pfeife, die durch die entweichende Luft ausgelöst wird. Letztere berücksichtigt auf einfache sowie geniale Weise die menschliche Komponente des Problems. Die Person, die das Ventil anbringt, ist in den meisten Fällen noch im selben Raum, wenn der Fehler passiert. Ein stiller Fehler, der übersehen wird, verwandelt sich durch das Geräusch in ein unüberhörbares Alarmsignal. Diese akustische Warnung alarmiert die Pflegekraft und ermöglicht eine rasche Korrektur der Situation - eine technische und verhaltenspsychologische Erhöhung der Sicherheit.

Wertvolle interdisziplinäre Kooperation

Das Projekt ist ein Paradebeispiel für die fruchtbare Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fachbereiche Medizin und Bionik. Die Erfindung wurde von der Universität Freiburg zum Patent angemeldet. Nun sind Klinische Studien geplant, um das Ventil unter realen Bedingungen zu testen und den erwarteten Beitrag zur Patientensicherheit zu validieren. Stahl geht davon aus, dass es noch weitere Verbesserungen am Prototyp geben wird, bis ein fertiges Produkt entsteht.

Deutlich wird hier die Wichtigkeit von interdisziplinären Räumen, in denen Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen können. Es gab keinen Auftrag für dieses Projekt, das für alle Beteiligten unerwartet kam. Der Erfolg war das Ergebnis einer glücklichen Fügung und des gemeinsamen Spaßes daran, ein echtes Problem mit kreativer Neugier zu lösen. „Eigentlich braucht man viel mehr solche Räume, wo sich Menschen aus verschiedenen Disziplinen treffen und neue Ideen entwickeln können“, betont Stahl.