Künstliche Intelligenz: Chancen für die Gesundheitsversorgung

Mehr als nur Schreibarbeit: Chancen und Hürden Generativer KI im Gesundheitswesen

Generative Künstliche Intelligenz (GenAI) hat im Gesundheitswesen ein enormes Potenzial: von der Automatisierung zeitraubender Schreibarbeit bis hin zur Diagnoseunterstützung. Dabei muss sie nicht den Big Playern vorbehalten sein, denn es gibt Möglichkeiten, GenAI auch in kleineren Unternehmen oder Institutionen kosteneffizient einzusetzen.

Wie weit Generative Künstliche Intelligenz (KI) bereits gereift ist, verdeutlichte im Jahr 2024 eindrucksvoll eine Studie des JAMA Network, die unter anderem die Diagnosefähigkeiten von Ärztinnen und Ärzten mit der von ChatGPT verglich. Beide Seiten bekamen die selben typischen Hilfsmittel zur Diagnose an die Hand. Die KI hatte am Ende die Nase vorn. Während die Ärztinnen und Ärzte auf eine Trefferquote von 74 Prozent kamen, erreichte ChatGPT ganze 90 Prozent.1) Und dieser Fall ist bei Weitem nicht der einzige, in dem die Generative KI ihre medizinischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat. Ein Junge in den USA suchte 2023 mit seinen chronischen Schmerzen 17 Ärzte auf, die ihm nicht helfen konnten. Schließlich fragte er ChatGPT, und die KI fand tatsächlich die Ursache.2)

Klaus Kestel ist Geschäftsführer des IT-Unternehmens Lapiscode UG, das sich auf die Entwicklung und Implementierung von KI-Lösungen spezialisiert hat, auch im Gesundheitswesen. © Klaus Kestel/Lapiscode UG

Klaus Kestel ist Geschäftsführer des IT-Unternehmens Lapiscode UG, das sich auf die Entwicklung und Implementierung von KI-Lösungen spezialisiert hat, auch im Gesundheitswesen. © Klaus Kestel/Lapiscode UGKein Wunder also, dass im Gesundheitswesen immer öfter der Einsatz von Generativer KI erprobt wird. Das Potenzial ist dabei enorm, vom Erledigen lästiger Schreibarbeit bis hin zum Unterstützen von Diagnosen. „Ich sehe die Intelligenz von diesen Modellen für diverse Einsatzgebiete im Gesundheitswesen definitiv als ausreichend“, meint Klaus Kestel vom Fürther Beratungsunternehmen Lapiscode. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Unternehmen, Kliniken und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens dabei, Generative KI zu verstehen und praktisch anzuwenden. Der flächendeckende Einsatz von GenAI sei laut Kestel bereits heute absolut realistisch, und zwar nicht nur für die Big Player: „Es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man auch mit begrenztem Budget von Generativer KI im Gesundheitswesen profitieren kann“, betont Kestel. „Von ChatGPT würde ich dabei allerdings dringend abraten.“

Wie Generative KI das Gesundheitswesen verändern könnte

Generative KI, kurz GenAI, ist eine Form Künstlicher Intelligenz, die eigenständig neue Inhalte wie Texte, Bilder oder Musik erzeugt. Zu den bekanntesten Anwendungen gehören derzeit ChatGPT von OpenAI oder Gemini von Google. „Die Ergebnisse von Generativer KI beruhen auf statistischen Wahrscheinlichkeiten und besitzen deshalb eine variable Struktur“, erklärt Kestel. Konkret heißt das: Die KI sagt beispielsweise voraus, welches Wort in einem Text statistisch gesehen am wahrscheinlichsten als Nächstes folgen würde. Damit ist GenAI zwar nicht im eigentlichen Sinne „intelligent“, liefert aber dennoch oft erstaunlich präzise und hilfreiche Resultate, etwa indem sie rasch zusammenfasst, was Medizinlehrbücher zu bestimmten Symptomen sagen würden.

Im Gesundheitsbereich eröffnen sich dadurch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. So könnte Generative KI etwa Ärztinnen und Ärzte bei Diagnosen unterstützen, indem sie innerhalb von Sekunden die relevante Fachliteratur zu bestimmten Erkrankungen bündelt und zusammenfasst. Bei der Entwicklung von Medikamenten könnte GenAI dafür sorgen, dass nur Molekülstrukturen mit einer hohen Erfolgschance getestet werden. Darüber hinaus bietet sich Generative KI auch für die Patientenkommunikation an: Sie könnte Diagnosen, Therapien oder Medikationen verständlich erläutern und in einfacher Sprache erklären.

Den einfachsten, gleichzeitig aber vielleicht effektivsten Nutzen sieht Kestel allerdings auf einem anderen Gebiet: „Gerade für überlastetes Personal in Kliniken halte ich die Erleichterung bei Schreibarbeiten für extrem gewinnbringend. Also Daten heraussuchen und eintragen, Texte transkribieren – ganz stupide Schreibarbeit, die sehr viel Zeit kostet und die die KI in Sekunden erledigen kann.“ Daher hält Kestel besonders im Bereich Backoffice und Compliance den Einsatz von Generativer KI im Gesundheitswesen für äußerst realistisch und auch zeitnah umsetzbar. Dafür seien keine komplexen Systeme nötig, und auch Fragen des Datenschutzes ließen sich hierbei lösen.

Kosten und Datenschutz als Hürden für GenAI für in der Medizin

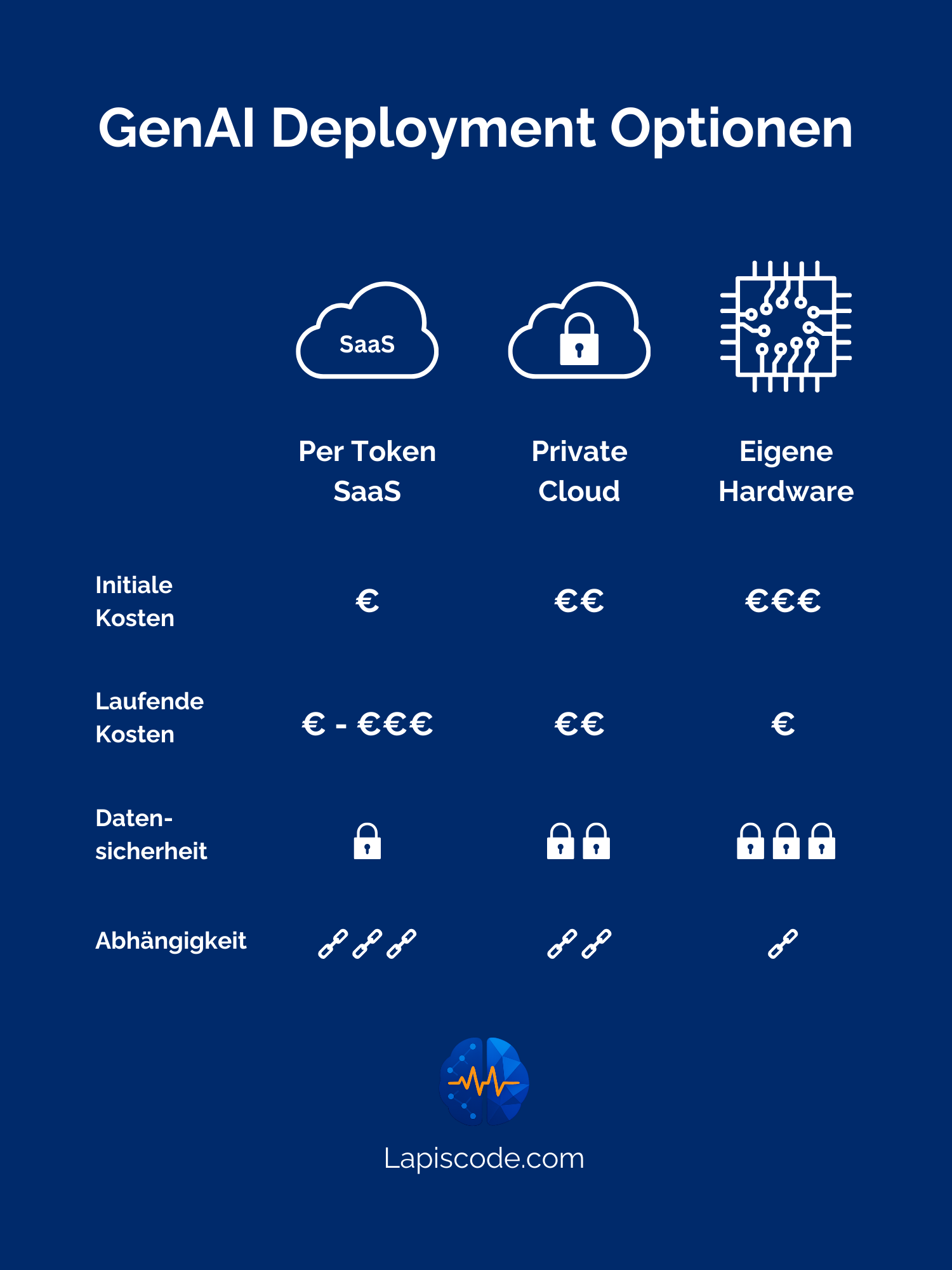

Deployment-Optionen, wie sich GenAI in ein Unternehmen einbringen lässt. © Klaus Kestel/Lapiscode UG

Deployment-Optionen, wie sich GenAI in ein Unternehmen einbringen lässt. © Klaus Kestel/Lapiscode UGGerade im medizinischen Bereich existieren neben enormen Chancen auch erhebliche Hürden für den Einsatz Generativer KI. Weit oben auf der Liste steht dabei der Datenschutz. „Wenn Sie fremde Dienste nutzen, etwa die amerikanischen Hyperscaler wie ChatGPT und Co., geben Sie potenziell sensible Patientendaten aus der Hand. Und das halte ich für keine sonderlich gute Idee“, sagt Kestel. „Die Hardwarekosten für den Betrieb eines einzelnen modernen Sprachmodells liegen aufgrund der teuren Grafikkarten schnell bei 100.000 Euro.“ Zwar gebe es hierfür EU-Förderprogramme, doch gerade zu Beginn wollten viele Unternehmen nicht sofort in teure Hardware investieren, so Kestel. Als praktikable Alternative nennt er Mietserver und zertifizierte SaaS-Anbieter innerhalb der EU. Eine weitere Option seien Mixture-of-Experts-Modelle: „Diese Modelle sind in mehrere kleinere Bereiche aufgeteilt, von denen nicht alle gleichzeitig im Grafikspeicher geladen sein müssen. So lassen sich die Kosten deutlich senken“, so der Experte.

Personal muss umdenken – und Neues lernen

Neben den technischen und finanziellen Herausforderungen ist der wichtigste Faktor beim Einsatz von GenAI allerdings noch immer der Mensch. Der Gesundheitsbereich gilt traditionell als konservativ und skeptisch gegenüber digitalen Technologien. Eine Erfahrung, die jeder bestätigen kann, der im Jahr 2025 noch immer Faxe an Arztpraxen verschicken muss. Beim Thema Generative KI sei das nicht anders, berichtet Kestel.

In den Workshops, die er mit seinem Team zur Einführung Generativer KI durchführt, zeigten zwar sowohl das Management als auch die Ärztinnen und Ärzte oft zunächst Offenheit gegenüber den neuen technischen Möglichkeiten. Doch trotz dieses Interesses gebe es häufig Missverständnisse und falsche Erwartungen, sowohl übertriebene Hoffnungen als auch überzogene Skepsis. „Manchmal gibt es vollkommen falsche Vorstellungen davon, welche KI-Art was leistet“, meint Kestel. Teilweise benötigten Einrichtungen viel weniger technische Leistung als ursprünglich angenommen oder schlichtweg eine andere KI-Technologie, etwa für einfache Wahrscheinlichkeitsberechnungen. „Das ist manchmal, als wolle man einem Auto einen Reifen abschrauben und dann ein Sägeblatt dranbauen, bloß um eine Kreissäge zu haben.“ Gleichzeitig sei die Geduld bei Startschwierigkeiten häufig sehr begrenzt. „Nur weil die Systeme am Anfang nicht das leisten, was man sich wünscht, sind sie nicht nutzlos“, betont Kestel. „Man kann das nicht nur nach Bauchgefühl machen, sondern muss alles auch testen und anpassen.“ Darüber hinaus mangele es oft auch schlicht am notwendigen technischen Grundverständnis. „Gerade im medizinischen Bereich ist es unerlässlich, dass die Nutzer genau einschätzen können, inwiefern sie sich auf die KI verlassen können, wieso sie gewisse Werte ausgibt, wie diese zu verstehen sind und wann ein Mensch eine eigene Entscheidung treffen muss.“

Denn falsche Interpretation von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen, Halluzinationen oder Vorurteile auf Grundlage der Trainingsliteratur seien immer ein Problem bei Generativer KI. Für Kestel steht daher fest: Trotz aller technologischen Fortschritte und enormer Potenziale in der Medizin hängt der Erfolg der Generativen KI vor allem von der menschlichen Kompetenz im Umgang mit ihr ab. „Generative KI kann eine enorme Arbeitserleichterung im Gesundheitswesen sein. Aber man muss eben auch wissen, wie man damit umgeht.“ Das bedeutet auch, dass erfahrenes Führungspersonal genauso wie Medizinerinnen und Mediziner künftig wohl oder übel die KI-Schulbank drücken müssen. Was kurzfristig vielleicht lästig erscheint, könnte sich langfristig aber mehr als lohnen.