Tierversuchsfreie Prüfung von Chemikalien und Kosmetika

Direktes Ablesen von Hautreaktionen mit der menschlichen Reporterhaut

Bevor neue Kosmetika auf den Markt kommen, müssen die Inhaltsstoffe auf Sicherheit und Wirksamkeit geprüft werden. In der EU dürfen Präparate, die an Tieren getestet wurden, nicht mehr im Handel sein. Dr. Anke Burger-Kentischer vom Fraunhofer IGB in Stuttgart arbeitet schon lange in der tierversuchsfreien Forschung und hat eine Methode entwickelt, mit der sich sämtliche Kosmetika und andere Chemikalien einfach und schnell testen lassen, ohne dafür Tiere zu verbrauchen oder zu schädigen. Mit dem In-vitro-Modell Reporterhaut gewann sie gemeinsam mit Beiersdorf 2024 den Hamburger Forschungspreis für Alternativmethoden zum Tierversuch.

Es juckt, brennt oder kribbelt: Nicht jeder Stoff tut unserer Haut gut. Ist es einer, der die Zellen reizt, wird automatisch eine Signalkaskade in Gang gesetzt, an deren Ende eine Sensibilisierung oder sogar eine Entzündung steht. In der Wissenschaft sind bereits einige dieser Signalkaskaden bekannt und können in der angewandten Forschung in vielen Bereichen gute Dienste leisten, so auch für die Kosmetikindustrie. Ohnehin ist es seit 2013 EU-weit verboten, Kosmetika auf den Markt zu bringen, die an Tieren getestet wurden. Der Trend geht daher zu im Labor gezüchteten komplexen humanen Zellsystemen, um Stoffe hinsichtlich ihres Gefährdungspotenzials humanrelevant zu untersuchen. Denn das Translationsversagen, also die geringe Übertragbarkeit von Tierversuchen auf den Menschen, stellt schon immer ein großes Problem dar.

Viele New Approach Methods bereits zugelassen

Im Sinne des Tierschutzes forscht Dr. Anke Burger-Kentischer am Fraunhofer IGB Stuttgart nach neuen Methoden und hat die Reporterhaut entwickelt, mit der sich Hautreaktionen ohne Tierversuche in Echtzeit ablesen lassen. © Dr. Anke Burger-Kentischer, IGB.

Im Sinne des Tierschutzes forscht Dr. Anke Burger-Kentischer am Fraunhofer IGB Stuttgart nach neuen Methoden und hat die Reporterhaut entwickelt, mit der sich Hautreaktionen ohne Tierversuche in Echtzeit ablesen lassen. © Dr. Anke Burger-Kentischer, IGB.Unter dem Begriff New Approach Methods (NAMs) werden sämtliche neuen Technologien zur gesundheitlichen Risikobewertung gezählt, die auf Tierversuche verzichten. Das von Dr. Anke Burger-Kentischer und ihrem Team entwickelte und patentierte lebende Modell aus realen menschlichen Hautproben zeigt dank eines erstmals eingebauten Reporters schnell, einfach und günstig, wie Hautzellen auf bestimmte Substanzen reagieren. Dies liefert Hinweise auf ihre sensibilisierenden oder entzündungsfördernden Eigenschaften.

Die Forscherin ist Abteilungsleiterin der Zell- und Gewebetechnologie am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB) in Stuttgart und arbeitet eng mit der Kosmetikfirma Beiersdorf zusammen. Die Chance, dass ihr Produkt wahrscheinlich bald auf dem Markt ankommt, gibt ihr das Gefühl, mit ihrer Forschung am richtigen Platz zu sein. Ältere NAMs zur Testung hautsensibilisierender Chemikalien hatten bislang einige Defizite. So waren dies oft 2D-Zellkulturen, die kaum Ähnlichkeit mit der vielschichtigen Haut haben. Auch lassen sich beispielsweise an 3D-Modellen ohne Reporter keine öligen oder festen Substanzen untersuchen, da sie sich in wässriger Nährlösung befinden. Die anschließende Analyse ist dann auch sehr aufwendig, da zum Beispiel über Sequenzierungen geprüft werden muss, welche Proteine hoch- oder herunterreguliert sind. Wollte man eine wiederholte Verabreichung eines Stoffes testen, müssten viele identische Hautmodelle herhalten, da die Zellen für die Auswertung zerstört werden müssen.

Reporterhaut überwindet Defizite

Burger-Kentischer hat schon so manches Hautmodell entwickelt und viel über die Analytik nachgedacht. „Mein Antrieb war, von den Tierversuchen wegzukommen und ein einfaches und günstiges Read-out des Hautmodells zu haben“, sagt sie. „Ich habe immer gedacht: Das muss doch einfacher gehen!“

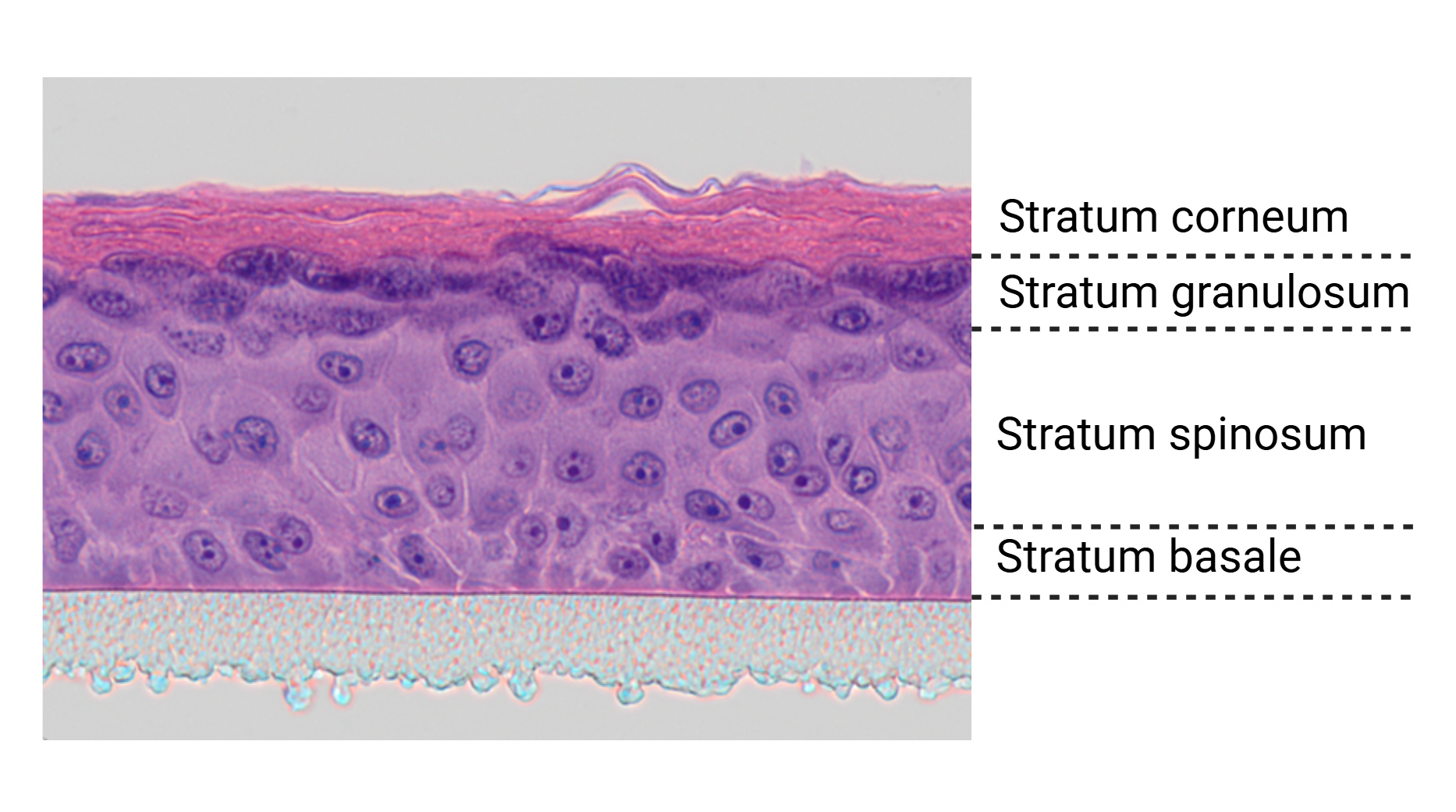

Der mikroskopische Querschnitt durch die dreidimensionale in vitro-Reporterhaut zeigt die Epidermis (Mitte, rosa), die auf einer Trägermembran (unten, grau) kultiviert wird und eine funktionelle Hornschicht als Barriere ausbildet (oben, rosa). Die Hautarchitektur der 3D-Epidermismodelle ist sehr in vivo-nah, einschließlich eines Stratum corneum, Stratum granulosum, Stratum spinosum und Stratum basale. © Fraunhofer IBG Stuttgart.

Der mikroskopische Querschnitt durch die dreidimensionale in vitro-Reporterhaut zeigt die Epidermis (Mitte, rosa), die auf einer Trägermembran (unten, grau) kultiviert wird und eine funktionelle Hornschicht als Barriere ausbildet (oben, rosa). Die Hautarchitektur der 3D-Epidermismodelle ist sehr in vivo-nah, einschließlich eines Stratum corneum, Stratum granulosum, Stratum spinosum und Stratum basale. © Fraunhofer IBG Stuttgart.Mit der Reporterhaut hat sie nun eine organtypische Möglichkeit geschaffen, Chemikalien, Kosmetika und Pharmazeutika in der präklinischen Entwicklung ohne Tierversuche sicher auf etwa sensibilisierende Wirkung direkt auszulesen. 2024 bekamen sie und Beiersdorf für dieses Reportermodell zum Nachweis von Sensibilisierung der Haut den Hamburger Forschungspreis sowie eine Projektförderung der International Collaboration on Cosmetics Safety (ICCS), einer Vereinigung von mehr als 35 Kosmetikherstellern und -verbänden, die zum Ziel hat, tierversuchsfreie Methoden in der Sicherheitsbewertung kosmetischer Produkte vermehrt anzuwenden.

Zudem ist sie froh, dass auch die Chemieindustrie nach NAMs sucht. Die völlig tierversuchsfreie Testung mit in-vivo-ähnlicher Biologie, die in der Reporterhaut realisiert ist, könnte auch dort als Standardersatzmethode zur Untersuchung von Hautstress in großem Maß zum Einsatz kommen, so ihre Hoffnung. Hautstress kann sich in Form von Reizung, Allergie oder Entzündung zeigen. Je nach Reiz, der auf eine Hautzelle trifft, werden unterschiedliche Stress-Signalwege aktiviert.

Berichterstattung über aktivierten Signalweg

Das Team am IGB in Stuttgart hat die Reporterhaut für den Nrf2-Signalweg (Nrf2 für: Nuclear factor erythroid 2-related factor 2) entworfen, um exemplarisch zu testen, welche Stoffe starke oder schwache Sensibilisierer sind. Burger-Kentischer hat hierbei elegant die Aktivierung des entsprechenden Signalwegs an die Expression eines Reportergens gekoppelt. Wird also das Reporterprotein gebildet, „berichtet“ es quasi über die Aktivierung des Signalwegs und damit über eine erfolgte Sensibilisierung der Haut.

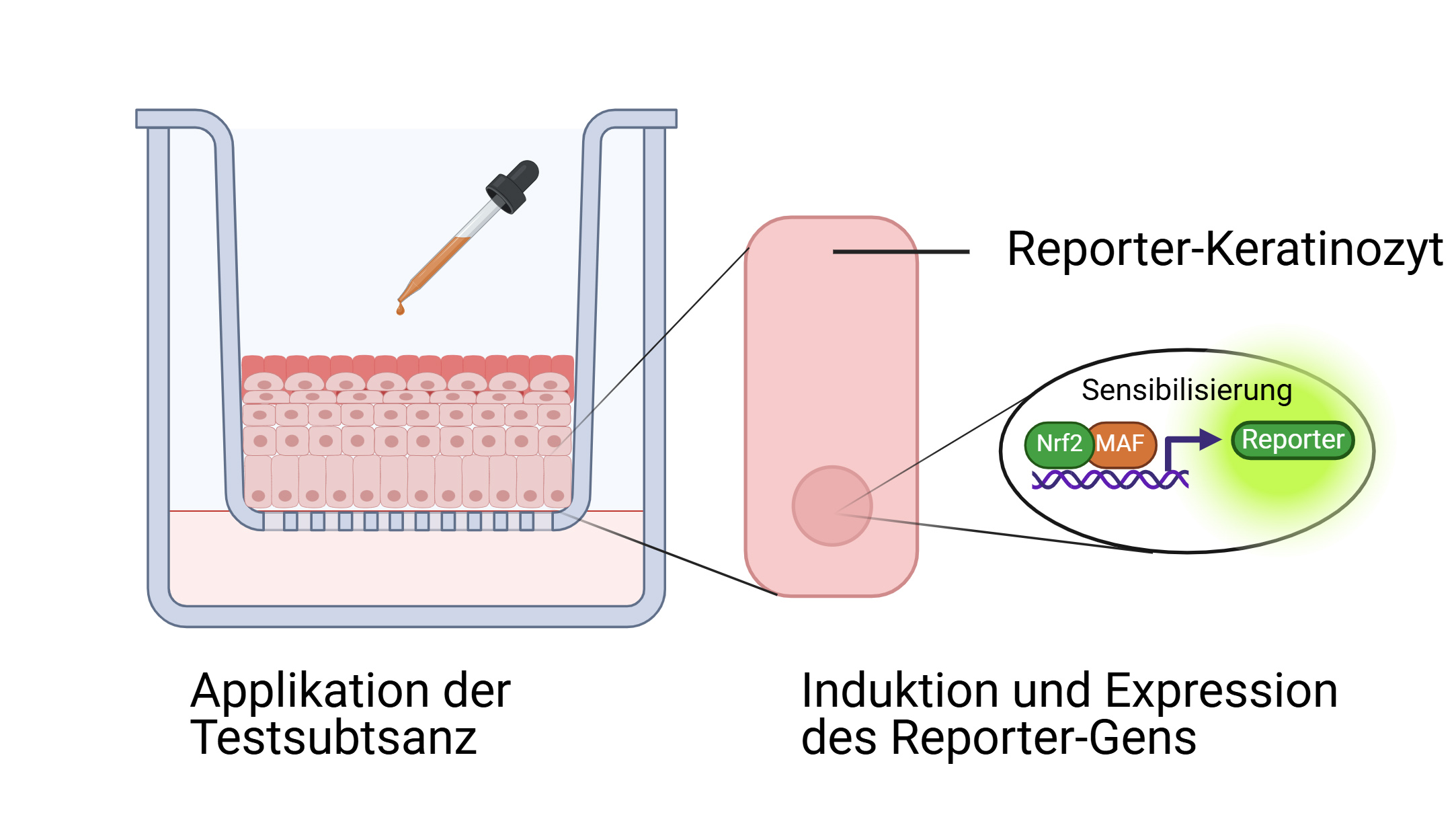

Mit der Reporterhaut wird die Zellreaktion über die Aktivierung einer Signalkaskade, die an ein Reportergen gekoppelt ist, mittels Farbumschlag messbar gemacht. Die Testsubstanz kann nicht nur über das Medium zugegeben werden, sondern auch direkt auf die Oberfläche der Epidermis appliziert werden (MAF: Transkriptionsfaktor). © erstellt mit BioRender.com.

Mit der Reporterhaut wird die Zellreaktion über die Aktivierung einer Signalkaskade, die an ein Reportergen gekoppelt ist, mittels Farbumschlag messbar gemacht. Die Testsubstanz kann nicht nur über das Medium zugegeben werden, sondern auch direkt auf die Oberfläche der Epidermis appliziert werden (MAF: Transkriptionsfaktor). © erstellt mit BioRender.com.Um eine spezielle Zelllinie zu erzeugen, mit der die Reporterhaut immer wieder unter identischen Bedingungen aufgebaut werden kann, bekommt die Wissenschaftlerin menschliche Proben gesunder Haut aus Praxen und Kliniken. Daraus isoliert sie die Keratinozyten (Primärzellen der Epidermis), welche sie immortalisiert und somit dauerhaft kulturfähig macht. Durch Nukleofektion, das Anlegen einer Spannung, wird das Reporterkonstrukt in den Kern der unsterblichen Keratinozyten transferiert. „Wir arbeiten anschließend mit Selektionsdruck, damit die Information in Form der neuen DNA auch stabil ins Genom integriert wird“, erklärt Burger-Kentischer. Das Endprodukt sind immortalisierte Keratinozyten, die das induzierbare Reportergen tragen, welches nur bei Aktivierung des Sensibilisierungs-Signalwegs exprimiert wird. Mit eingebaut hat das Forschungsteam zusätzlich, dass das gebildete Reporterprotein, eine alkalische Phosphatase, automatisch ins Medium sekretiert wird. Hier lässt sich diese durch Zugabe eines Substrats sichtbar machen, da sie mit ihm einen Farbumschlag ins Gelbe bewirkt. „Durch die signalwegsabhängige Expression können wir rasch und einfach auslesen, ob eine Substanz wirklich sensibilisierend wirkt“, so die Forscherin. „Und das völlig ohne Tierversuche."

Sichere Identifizierung von Hautstressoren

Vorteil des 3D-Modells ist die hohe Übereinstimmung mit der Physiologie sowie der Architektur normaler menschlicher Haut. Die Reporterhaut bildet sich mehrschichtig aus, bestehend aus Keratinozyten, die die Epidermis und somit auch die Hautbarriere bilden, und aus Fibroblasten, welche eingebettet in eine Kollagenmatrix die darunterliegende Dermis bilden. Die beteiligten Zellen verhalten sich noch immer wie primäre differenzierte Hautzellen mit allen charakteristischen Markern. Oben ist die Hornschicht der Epidermis trocken und wird nur über die darunterliegenden Fibroblasten mit Kulturmedium versorgt. Dies ermöglicht das Testen von öligen und festen Substanzen wie Textilien, indem man diese direkt auf die Hautbarriere aufträgt. All das macht das Modell in-vivo-nah, das verlässliche und auf den lebenden Menschen übertragbare Ergebnisse liefert. Weitere Vorteile sind die schnelle Identifizierung von Stressoren, die Reproduzierbarkeit und die Möglichkeit zur wiederholten Applikation von Stoffen im selben Modell. Zudem lässt sich durch mehrfache Probennahme ein zeitlicher Verlauf der Reaktion sichtbar machen. Selbst mehrere verschiedene Hautreaktionen lassen sich im selben Modell durch den Einsatz verschiedener Reporter realisieren. So könnte man gleichzeitig über unterschiedliche Signalwege auslesen, ob ein Stoff entzündungsfördernd, sensibilisierend oder allergieauslösend ist.

Zunächst einmal wurde das System mit bekannten Substanzen validiert und bewiesen, dass es funktioniert. Die Projektförderung durch den ICCS ist bereits der zweite Schritt zur Validierung der Methode. Als Endziel möchte Burger-Kentischer die Reporterhaut als akzeptierte Methode für Risikobewertung der Hautsensibilisierung in die Regulatorik bringen. „Sobald sie anerkannt in der OECD-Richtlinie ist, können Firmen sie zur Testung auch verwenden“, sagt sie. Derweil bietet das IGB ein Portfolio an Leistungen rund um die Analyse von Stoffen und die Reporterhaut an. Was die Erweiterung der Anwendung der Reporterhaut und die Übertragung auf andere Systeme angeht, hat die Forscherin bereits etliche Ideen (siehe z. B. Wow Wow - Skin für Hunde).