Atemtest ersetzt invasive Diagnostik

Minisensor für das Smartphone: Neuartiger Atemtest auf Helicobacter-Infektion

Der Magenkeim Helicobacter pylori ist weit verbreitet und kann nicht nur unser Befinden beeinträchtigen, sondern auch schwere Erkrankungen verursachen, wenn er über längere Zeit nicht erkannt wird. Dabei ist eine Therapie gut möglich. Zuvor steht jedoch die gesicherte Diagnose. Hierfür wurde an der Universität Ulm ein kostengünstiger Atemtest entwickelt, der das Bakterium per Minisensor nachweist. Derzeit arbeiten die Forschenden an einer Smartphone-tauglichen Lösung, die dann auch als Selbsttest für jedermann zugänglich sein soll.

Tablette oder Gel einnehmen, eine halbe Stunde warten, zu Hause oder in der Arztpraxis ins Testgerät mit Minisensor pusten und die Ja-/Nein-Antwort abwarten, ob eine Infektion mit Helicobacter pylori vorliegt oder nicht. So könnte die Diagnose bald einmal aussehen.

Derzeit läuft dies jedoch noch ganz anders ab: Bei einem Verdacht auf eine Infektion mit dem Bakterium wird per Magenspiegelung eine Biopsie der Magenschleimhaut entnommen und bakteriologisch untersucht. Eine nicht-invasive Alternative gibt es zwar, bei der die Atemluft der Testperson mit Laborverfahren wie der Massenspektrometrie oder der nicht dispersiven IR-Spektroskopie analysiert wird. Diese ist jedoch vergleichsweise aufwendig und teuer.

Dabei handelt es sich nicht etwa um Tests, die hin und wieder in spezialisierten Zentren durchgeführt werden, sondern um millionenfach pro Jahr durchgeführte Untersuchungen. Denn bei mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung ist die Schleimhaut des Magens mit Helicobacter pylori infiziert. Der Keim ist damit einer der häufigsten bakteriellen Krankheitserreger.1)

Überlebenskünstler Helicobacter oft symptom- aber nicht harmlos

Das Bakterium wird in der Regel bereits in der Kindheit erworben und bewirkt eine Entzündung der Magenschleimhaut (Gastritis). Diese muss nicht unbedingt bemerkt werden; mehr als 80 Prozent der Infizierten sind symptomlos. Aus dieser permanenten Entzündungssituation können sich jedoch Folgeerkrankungen entwickeln, die alles andere als harmlos sind: Magengeschwüre oder sogar Magenkrebs, wenn dies über Jahrzehnte unerkannt bleibt. Dabei ist das extrem saure Milieu im Magen nicht unbedingt günstig für das Überleben von Bakterien, im Gegenteil: Helicobacter ist deshalb der einzige Keim überhaupt, der im Magen dauerhaft überleben kann.

Doch was unterscheidet den Magenschädling von anderen Mikroorganismen? Ein raffinierter biologischer Überlebenstrick bedingt die Säureresistenz des Einzellers. Wo andere in der aggressiven Magensäure früher oder später den Tod finden, produziert Helicobacter einen chemischen Schutzwall in Form von basisch wirkendem Ammoniak (NH3), der die Magensäure neutralisiert. Hierfür besitzt der Krankheitserreger die Fähigkeit, das Enzym Urease herzustellen, das die Spaltung von Harnstoff unter Verbrauch von Wasser zu Kohlenstoffdioxid (CO2) und NH3 katalysiert. Die Ausgangsstoffe Harnstoff und Wasser sind im Magen ganz einfach aus der Umgebung zu rekrutieren.

Miniaturisierter Test macht sich ausgeatmetes CO2 zunutze

Prof. Dr. Boris Mizaikoff entwickelt an der Universität Ulm atemdiagnostische Systeme für gesundheitsrelevante Parameter, die wie Fingerabdrücke für bestimmte Krankheiten genutzt werden können. © Hahn-Schickard

Prof. Dr. Boris Mizaikoff entwickelt an der Universität Ulm atemdiagnostische Systeme für gesundheitsrelevante Parameter, die wie Fingerabdrücke für bestimmte Krankheiten genutzt werden können. © Hahn-SchickardDiesen chemischen Schutzwall macht sich der Atemtest auf Helicobacter zunutze: „Uns interessiert das CO2, also das Nebenprodukt der bakteriell angeregten hydrolytischen Katalyse“, erklärt Prof. Dr. Boris Mizaikoff, Leiter des Instituts für Analytische und Bioanalytische Chemie an der Universität Ulm und des Hahn-Schickard-Standorts Ulm, der sich schon seit fast 20 Jahren mit atemdiagnostischen Messsystemen beschäftigt; seit 2023 auch im EU-Projekt M3NIR (Integrated, Modular, Multisensing, Mid- and Near-IR sensing platform), in dem 13 internationale Partner Multisensorplattformen für umwelt- und gesundheitsrelevante Parameter im Mikromaßstab entwickeln. Mit Erfolg: Der Experte hat nun mit seinem Team den Helicobacter-Atemtest so miniaturisiert, dass er in Zukunft mobil eingesetzt werden kann und dazu auch noch effektiv, schnell und preisgünstig ist – sich also für zukünftige alltägliche Diagnosen mit hohem Durchsatz eignet, ohne das Gesundheitssystem zu belasten.

Damit man sicher weiß, dass das ausgeatmete CO2 auch von Helicobacter stammt und nicht von der Testperson sowieso ausgeatmet würde, greift man auf ein Verfahren zurück, das in der medizinischen Diagnostik schon etabliert ist: Man verwendet sogenannten markierten Kohlenstoff 13C, ein harmloses Isotop des „normalen“ 12C. Dieses Isotop ist in eine Harnstoffprobe eingebaut, die vor dem Test als Pulver oder Gel eingenommen wird und nach kurzer Zeit von der Urease des Magenkeims umgesetzt und daraufhin als 13CO2 ausgeatmet wird. Nicht von Helicobacter, sondern von der Testperson eventuell umgesetztes 13C aus der Probe würde über den Verdauungstrakt ausgeschieden und die Untersuchung nicht verfälschen.

Klein, einfach, günstig und genau

Seitenansicht des Minisensors mit infrarotdurchlässigen Barium-Fluorid-Fenstern, die dafür sorgen, dass die MIR-Strahlung entlang des Kanals reflektiert wird und die absorbierten Wellenlängen von 13CO2 und 12CO2 gemessen werden können. © Dr. Gabriela Flores Rangel/Universität Ulm

Seitenansicht des Minisensors mit infrarotdurchlässigen Barium-Fluorid-Fenstern, die dafür sorgen, dass die MIR-Strahlung entlang des Kanals reflektiert wird und die absorbierten Wellenlängen von 13CO2 und 12CO2 gemessen werden können. © Dr. Gabriela Flores Rangel/Universität UlmFür den Test wird das ausgeatmete CO2 darauf geprüft, ob es als 13CO2 oder 12CO2 vorliegt, das normalerweise in der Atemluft vorkommt. Hierzu hat Mizaikoff mit seinem Team eine spektroskopische Methode entwickelt, die sich auf Infrarotlicht aus dem mittleren Bereich (MIR) von rund 4,3 µm stützt. „Dabei handelt es sich einfach um Wärmestrahlung, die 13CO2 bei einer geringfügig niedrigeren, aber deutlich unterscheidbaren Wellenlänge absorbiert als 12CO2. Mit dieser Messung können wir zunächst feststellen, ob sich 13CO2 im Ausatemgas befindet, wobei allein schon das Vorhandensein eine positive Indikation ist. Wir können zusätzlich bestimmen, wie viel Kohlenstoff aus dem bakteriell gespaltenen Harnstoff stammt, indem wir das Verhältnis von 13CO2 zu 12CO2 analysieren“, sagt der Professor. „Das Verfahren ist sehr viel billiger und einfacher anzuwenden als beispielsweise massenspektrometrische Analysen und kann zudem noch gut miniaturisiert werden.“

Gemessen wird die Lichtabsorption der Moleküle mit einem Minisensor, den der Experte gemeinsam mit seinen beiden Postdocs Dr. Gabriela Flores Rangel und Dr. Lorena Díaz de León Martínez auf Basis von sogenannten substratintegrierten Hohllichtwellenleitern (iHWG) entwickelt hat. Dabei wird der Reaktionsraum stark verkleinert, um die Interaktion zwischen den Molekülen und dem Infrarotlicht zu optimieren.2) „Normalerweise leidet bei einer Miniaturisierung optischer Verfahren die analytische Qualität des Signals“, so Mizaikoff. „Es ist uns jedoch gelungen, das Sensorsystem zu verkleinern, ohne dass die Messgenauigkeit darunter leidet.“

Ziel: Consumer-Test als Smartphone-Aufsatz

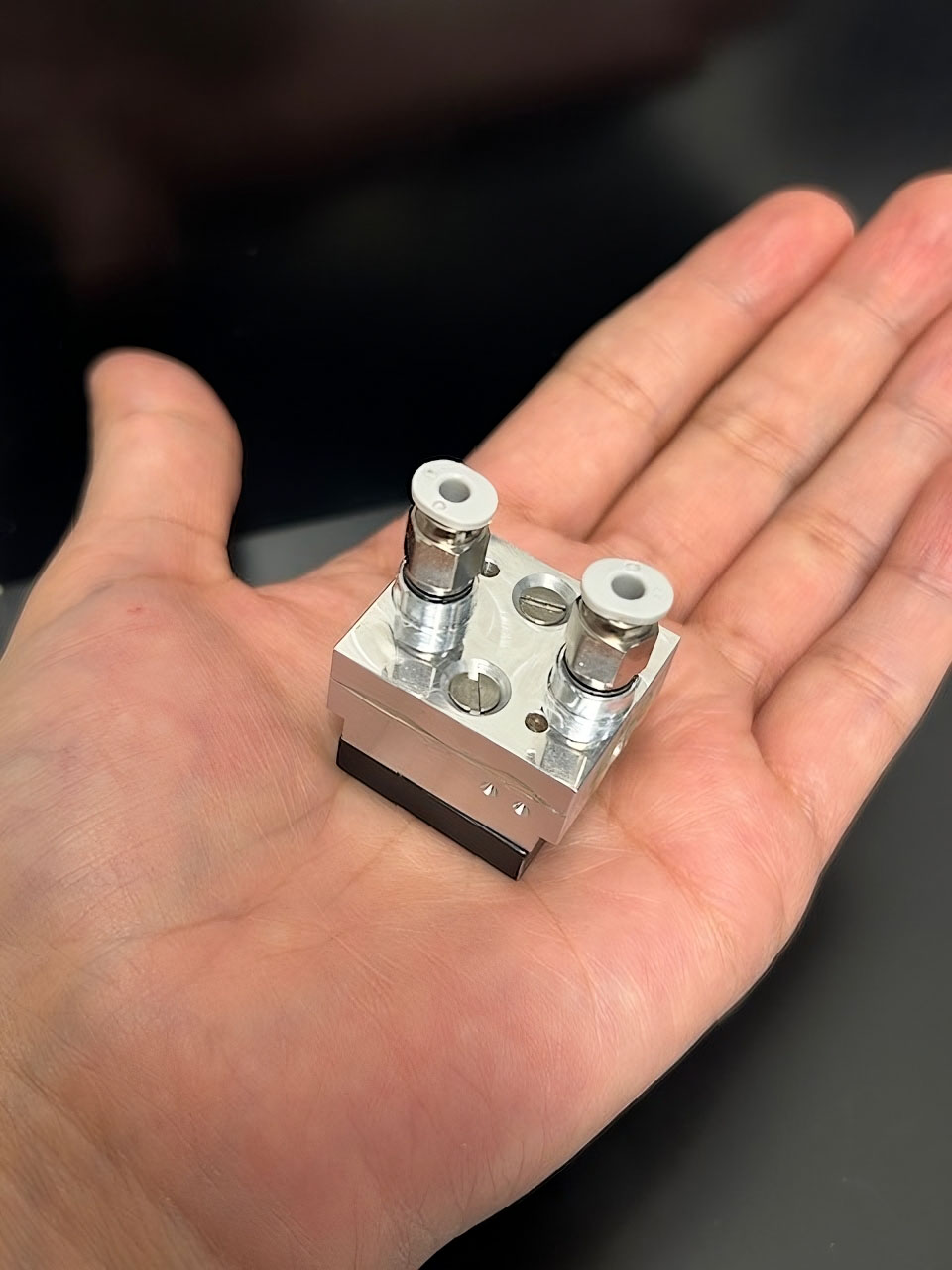

Der Reaktionsraum im Miniformat besteht aus zwei Aluminiumplatten, die mit einer Epoxidharzverbindung luftdicht verschlossen sind. In der Bodenplatte befindet sich ein Kanal, durch den die Atemluft geleitet wird, und der gleichzeitig als Gaszelle und Infrarot-Lichtwellenleiter dient. Der Sensor soll nun noch so weiter verkleinert werden, dass er Smartphone-tauglich wird. © Dr. Gabriela Flores Rangel/Universität Ulm

Der Reaktionsraum im Miniformat besteht aus zwei Aluminiumplatten, die mit einer Epoxidharzverbindung luftdicht verschlossen sind. In der Bodenplatte befindet sich ein Kanal, durch den die Atemluft geleitet wird, und der gleichzeitig als Gaszelle und Infrarot-Lichtwellenleiter dient. Der Sensor soll nun noch so weiter verkleinert werden, dass er Smartphone-tauglich wird. © Dr. Gabriela Flores Rangel/Universität UlmAls Ergebnis liefert der Atemtest mit dem neuartigen Minisensor zunächst eine Ja-/Nein-Antwort auf die Frage, ob eine Infektion mit Helicobacter pylori vorliegt. „Dieser kann man dann klinisch Folge leisten – in Form einer kombinierten Antibiotikatherapie – oder noch exaktere Tests durchführen“, erklärt der Chemiker. „Wir arbeiten derzeit daran, mit dem Testsystem vielleicht sogar quantifizieren zu können.“ Zudem ist ein Smartphoneaufsatz für Untersuchungen in entlegenen Gebieten ohne Ärzte oder auch für jedermann zu Hause in der Entwicklung: „Unter Nutzung von Infrarot-LEDs könnte man ein „photonisches Consumer-Produkt“ für um die 30 Euro kostengünstig und einfach bedienbar anbieten, sodass man es sich z. B. bei Unwohlsein im Drogeriemarkt besorgen könnte.“ Ein erstes Patent ist eingereicht. Noch im Laufe dieses Jahres soll die Plattform in Mobiltelefongröße fertig sein, Mitte 2026 rechnen die Forschenden mit einer noch sehr viel kleineren Version des derzeitigen Prototyps.

Der Test auf den Magenkeim ist aber nicht der Einzige, der das Labor der Ulmer Forschenden bereits verlassen hat: „Das Molekülmuster im Atemgas ist sehr komplex, aber charakteristisch und sogar hoch personalisiert; man erhält damit richtiggehende Fingerabdrücke für Erkrankungen. Helicobacter war für uns eine erste spannende Fallstudie für atemdiagnostische Systeme, die klein, günstig und massentauglich sind, denn man kann dieses Bakterium anhand nur eines einzigen Moleküls nachweisen“, so Mizaikoff. „Komplexere Tests, z. B. auf COVID, Magen- oder Brustkrebs sind bei uns schon seit einiger Zeit in der Entwicklung und werden derzeit vorklinisch von klinischen Partnern in Mexiko getestet. Allerdings sind diese Geräte noch etwas größer, etwa wie zwei Schuhschachteln. Wir arbeiten aber auch in einigen anderen Anwendungsbereichen daran, Sensoren portabel zu machen und Messtechniken aus dem Labor zu holen und rasch in die Anwendung zu bringen. Davon wird auch die Atemgasdiagnostik profitieren.“